切换至摄影模板

博文

一盒点心的爱情 ---- 颐和园偶遇实录

热度 5 ||

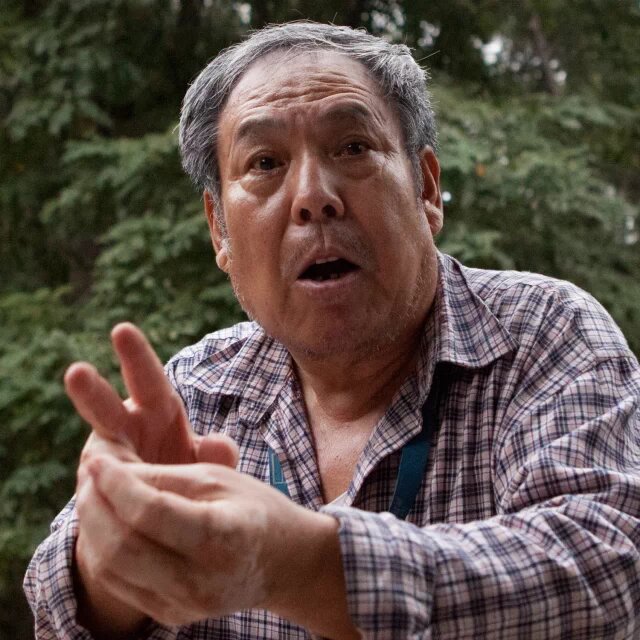

傍晚在颐和园万寿山上遇见这位老先生,他问我是不是第一次拍福荫轩,我说是,他说那我得赶紧给你讲讲,于是他详细介绍了福荫轩的建筑特点、历史掌故,还介绍了颐和园里的一些精品彩画。他对颐和园了解很多,不少殿堂的对联都可以背诵出来,我说你咋知道这么多呢,他说我打小就住颐和园边儿上,小学那会儿,放了学一帮孩子就跑颐和园里头趴栏杆上写作业,后来慢慢大了,认识了不少颐和园的职工,聊来聊去,长了好多颐和园的知识。

老先生很健谈,说他干了一辈子理发,还喜欢文艺,他年轻时颐和园附近还是农村,每到傍晚,他的笛声就在寂静的原野上回荡。他说,他祖上也是剃头的,不过他理发的手艺不是跟老家儿学的,是在公家理发馆学的。于是,我们的话题就从颐和园一直聊到他爷爷他奶奶他姥爷他姥姥。

他爷爷是河北廊坊人,清末带着八个徒弟来北京发展,一开始住在景山公园西面的一个胡同里,也就是故宫西北角附近,他的顾客多是城里有钱人家的女人,他擅长油头发。他小时听大人讲,他爷爷曾被召到宫里为西太后做头发,但是他一直不相信,觉得这个传说不符合宫廷的规矩。辛亥革命后他爷爷带着徒弟来海淀这边发展生意,就落脚在颐和园东面不远的一个村子。他爸爸在这个时期也继承了剃头手艺,开了个小店儿以谋生。

他姥爷家是在旗的满族人,住在颐和园西面玉泉山下的一个小村, 姥爷的三弟曾经在颐和园里当过管记录文书的小官儿,后来民国了,姥爷家境渐落,闺女(这位先生的母亲)就常到到颐和园北侧的青龙桥赶集卖东西,这个集市一直到五几年时还很热闹。

我说那你妈怎么嫁给你爸的呢,他说,当时啊,他妈才十四五岁,因为常到集上,就被他爸瞄上了,他爸看着小姑娘眉清目秀心里喜欢,就找机会送给小姑娘一盒点心,小姑娘回家,爸妈一看,咋回事儿啊,咋拿回一盒点心呢,小姑娘一五一十一说,爸妈说,等找机会咱看看那小子。慢慢地,爸妈考察了剃头小伙儿,因为是开店剃头,不干农活儿,小伙儿倒是显得白白净净,还挺会说话,于是,择个良辰吉日,颐和园西边儿的小姑娘嫁给了颐和园东边儿的小伙儿。我说,怪不得你对颐和园情有独钟呢,敢情!

老先生还有两个哥哥两个姐姐,他大哥特好学习,到十五六岁时,大哥和妈妈说,妈,您再供我念一年书吧,再有一年我就把官学也念完了,他妈和他爸一说,他爸说,念什么呀念,再念都成书呆子了。这么着,大哥也就没书念了,不久,大哥到一个姨夫开的黑白铁铺子里当了学徒,那会儿还是闹日本时期呢。

在铺子那边儿街上,有个二流子,游手好闲还吸白面儿,他什么都敢干,有一次他偷了日本人的铁皮,卖给了大哥干活儿的黑白铁铺儿,谁知过了没几天,一伙儿日本人闯进铺子里,抓过老板就给了俩大耳刮子,老板赶紧陪着笑脸问翻译官怎回事儿啊,翻译官说,偷东西那主儿撂了(交代了),白铁皮卖你家了,老板就央求翻译官替他解围,翻译官食指和中指捻了几下,老板赶紧答应奉上几块大洋,翻译官这才哄着日本人走了。又过了没两天,他妈正在家里喂猪,村里捡破烂儿的女人王大屁股跑来了,急急火火地说,你还不赶紧去看看你儿子,都快不行了!他妈撒丫子跑到黑白铁铺儿,只见他大哥和另外两个伙计都躺在地上,嘴唇黑紫,口吐白沫,人事不知,他妈急忙把儿子背回家,又请来郎中,但是一点效果也没有,熬了两天,大哥去世前睁开眼,就说了俩字儿:白粉儿。到了全家也不知道那天铺子里到底发生了什么事儿。

话说到了1948年,颐和园东边的西苑驻扎了那个快要败退台湾的军队的48师,村里有个人是给部队做饭的,有一天,那人和他爸说,部队想找个剃头的,每月有工钱,月底还发一袋儿美国面粉,要不然你去得了。他爸一想待遇还不错,就跑部队剃头去了。过了没多久,部队要调动,他爸去找领导要工钱,这一去就没回来,过了几个月,家里接到一封信,是找街上一个饭店掌柜的给念的,掌柜的识字儿,信上说他在河北唐山呢,家里要是实在过不下去,就把几个孩子送到奶奶家。从这封信之后,他爸就再也没了消息,两岸解冻后他爸依然杳无音讯。

老先生很健谈,说他干了一辈子理发,还喜欢文艺,他年轻时颐和园附近还是农村,每到傍晚,他的笛声就在寂静的原野上回荡。他说,他祖上也是剃头的,不过他理发的手艺不是跟老家儿学的,是在公家理发馆学的。于是,我们的话题就从颐和园一直聊到他爷爷他奶奶他姥爷他姥姥。

他爷爷是河北廊坊人,清末带着八个徒弟来北京发展,一开始住在景山公园西面的一个胡同里,也就是故宫西北角附近,他的顾客多是城里有钱人家的女人,他擅长油头发。他小时听大人讲,他爷爷曾被召到宫里为西太后做头发,但是他一直不相信,觉得这个传说不符合宫廷的规矩。辛亥革命后他爷爷带着徒弟来海淀这边发展生意,就落脚在颐和园东面不远的一个村子。他爸爸在这个时期也继承了剃头手艺,开了个小店儿以谋生。

他姥爷家是在旗的满族人,住在颐和园西面玉泉山下的一个小村, 姥爷的三弟曾经在颐和园里当过管记录文书的小官儿,后来民国了,姥爷家境渐落,闺女(这位先生的母亲)就常到到颐和园北侧的青龙桥赶集卖东西,这个集市一直到五几年时还很热闹。

我说那你妈怎么嫁给你爸的呢,他说,当时啊,他妈才十四五岁,因为常到集上,就被他爸瞄上了,他爸看着小姑娘眉清目秀心里喜欢,就找机会送给小姑娘一盒点心,小姑娘回家,爸妈一看,咋回事儿啊,咋拿回一盒点心呢,小姑娘一五一十一说,爸妈说,等找机会咱看看那小子。慢慢地,爸妈考察了剃头小伙儿,因为是开店剃头,不干农活儿,小伙儿倒是显得白白净净,还挺会说话,于是,择个良辰吉日,颐和园西边儿的小姑娘嫁给了颐和园东边儿的小伙儿。我说,怪不得你对颐和园情有独钟呢,敢情!

老先生还有两个哥哥两个姐姐,他大哥特好学习,到十五六岁时,大哥和妈妈说,妈,您再供我念一年书吧,再有一年我就把官学也念完了,他妈和他爸一说,他爸说,念什么呀念,再念都成书呆子了。这么着,大哥也就没书念了,不久,大哥到一个姨夫开的黑白铁铺子里当了学徒,那会儿还是闹日本时期呢。

在铺子那边儿街上,有个二流子,游手好闲还吸白面儿,他什么都敢干,有一次他偷了日本人的铁皮,卖给了大哥干活儿的黑白铁铺儿,谁知过了没几天,一伙儿日本人闯进铺子里,抓过老板就给了俩大耳刮子,老板赶紧陪着笑脸问翻译官怎回事儿啊,翻译官说,偷东西那主儿撂了(交代了),白铁皮卖你家了,老板就央求翻译官替他解围,翻译官食指和中指捻了几下,老板赶紧答应奉上几块大洋,翻译官这才哄着日本人走了。又过了没两天,他妈正在家里喂猪,村里捡破烂儿的女人王大屁股跑来了,急急火火地说,你还不赶紧去看看你儿子,都快不行了!他妈撒丫子跑到黑白铁铺儿,只见他大哥和另外两个伙计都躺在地上,嘴唇黑紫,口吐白沫,人事不知,他妈急忙把儿子背回家,又请来郎中,但是一点效果也没有,熬了两天,大哥去世前睁开眼,就说了俩字儿:白粉儿。到了全家也不知道那天铺子里到底发生了什么事儿。

话说到了1948年,颐和园东边的西苑驻扎了那个快要败退台湾的军队的48师,村里有个人是给部队做饭的,有一天,那人和他爸说,部队想找个剃头的,每月有工钱,月底还发一袋儿美国面粉,要不然你去得了。他爸一想待遇还不错,就跑部队剃头去了。过了没多久,部队要调动,他爸去找领导要工钱,这一去就没回来,过了几个月,家里接到一封信,是找街上一个饭店掌柜的给念的,掌柜的识字儿,信上说他在河北唐山呢,家里要是实在过不下去,就把几个孩子送到奶奶家。从这封信之后,他爸就再也没了消息,两岸解冻后他爸依然杳无音讯。

聊到这儿,我一下想起了龙应台的《大江大海1949》,唉,你说一个穷剃头的,招谁惹谁了,被卷入浩浩荡荡的历史洪流,在飞舞的浪花中化为齑粉了无痕迹。如果他是个兵,也许在官方档案花名册上还能留下个名字,可他只是个临时工,连个名字也不会留下,就算后人找到当年那一拨老兵,最好的结果,也不过是一位老人家躺在沙发上眯着眼说:奥,好像是有个剃头的。

免责声明:本文中使用的图片均由博主自行发布,与本网无关,如有侵权,请联系博主进行删除。